亨利克·约翰·易卜生(1828~1906)

原《培尔·金特》诗剧配乐共有23个乐章,1888~1891年间,格里格将其中的8个乐章抽出,改编为独立的音乐作品,即两套「培尔·金特」管弦乐组曲(Peer Gynt Suites)。而选入组曲的作品,则只按音乐要求编排,不受原剧情节发展的限制。

《索尔维格之歌》是《培尔·金特第二组曲》中的第四首(Op.55:4),格里格在改编时,删去了女声独唱的部分。《培尔·金特第二组曲》曾有第五首乐曲《山魔女儿之舞》,但不久后格里格将其删去,还是认为以《索尔维格之歌》作为两部组曲的终篇更理想。

两部《培尔·金特组曲》都是格里格的代表作,《索尔维格之歌》更是其中的杰作,也是作曲家最成功的作品之一。格里格将挪威和瑞典民歌元素融入其中,曲调忧伤婉转动听,最终归于宁静。索尔维格晶莹剔透的淳朴性格与心灵,也是挪威人心目中的理想人格,《索尔维格之歌》更被誉为“挪威第二国歌”。

中国爱乐青少交演绎《索尔维格之歌》

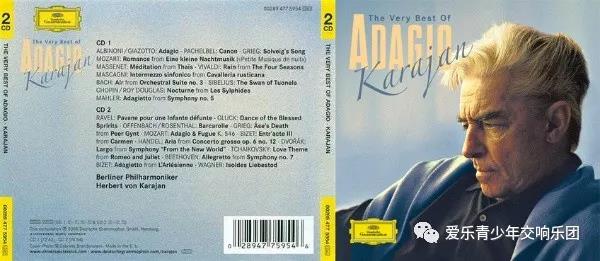

《索尔维格之歌》享誉世界乐坛,包括柏林爱乐乐团(卡拉扬指挥)、伦敦交响乐团、中国爱乐乐团、法国广播爱乐乐团等在内的世界知名乐团几乎都曾演出、录制过此曲,或与女歌唱家合作演绎。《索尔维格之歌》曾有钢琴独奏、钢琴联弹、小提琴钢琴协奏、管弦乐、轻音乐等众多版本流传于世。

Karajan - The Very Best of Adagio

《索尔维格之歌》的器乐或演唱版本也时常被用于电影配乐,如著名导演米洛斯·福尔曼的《金发女郎之恋》,姜文导演的《一步之遥》《邪不压正》两部电影,周星驰的《少林足球》,韩国电影《和声》等,以表现故事情节下的特殊情绪。

2019/07/06,北京中山音乐堂

《索尔维格之歌》是中国爱乐-青少年交响乐团在今年7月6日乐团公开首演音乐会中的开场曲。乐团选择了约 4’30’’的经典管弦乐版本,以弦乐器、长笛、单簧管、圆号和竖琴演奏。在指挥夏小汤老师的指引下,青少年爱乐的乐手们和中国爱爱乐乐团的艺术家们合作默契,发挥平稳,演绎了一个宁静隽永又带着些许伤感的版本。

中国爱乐-青少年交响乐团演奏《索尔维格之歌》

爱德华·哈盖鲁普·格里格(Edvard Hagerup Grieg)1843年生于挪威的卑尔根,和柴可夫斯基、德沃夏克、科萨科夫等音乐家是同时代人。格里格6岁起学习钢琴、小提琴等乐器,15岁进入德国莱比锡音乐学院,接受系统的音乐教育,包括作曲理论、西欧浪漫主义作曲家的作品,受到肖邦、舒曼等人的影响。

由于感到和德国音乐的严格限制格格不入,格里格20岁时去往丹麦哥本哈根继续深造,师从丹麦音乐家尼尔斯·威尔海姆·加德(Niels Wilhelm Gade)。后受到挪威作曲家理查德·诺拉克(Rikard Nordraak)、小提琴家奥勒·布尔(Ole Bull)的启发影响,格里格开始关注挪威的农民音乐,并开始研究和发展挪威的民间音乐。

遥远的国度挪威,极地寒冷、维京海盗、神话色彩,是它的标签。这里也曾是艺术音乐的化外之地。丹麦曾统治挪威400年,1814年战争后又割让给瑞典。其后,相对宽松的政策为艺术创作提供了可能。格里格和易卜生的创作,都是这一时代的产物。

彼时的挪威并没有优秀的乐团和观众基础。那是民族主义、浪漫主义时期,格里格是较早具有民族意识的作曲家之一,他放眼欧洲,以挪威的民歌元素和曲调为基础,又运用欧洲化的作曲技巧,形成了新的音乐语言。

一生卓越的创作使他成为了挪威民族乐派的开山之人,格里格也视自己为挪威音乐的代表。他的作品有着非常优秀的配器技法,和独特前卫的和声。浪漫主义的音乐色彩,让格里格被称为“北方的肖邦”,在追求表现异国情调时,又时时表露出本民族的音乐特色。事实上,格里格不仅仅是民族音乐家,其作品超越了民族与国家,具有一种国际性。

他的钢琴作品偏于抒情,是古典曲式与挪威民间音乐相结合的产物。挪威民间舞蹈、童话里的精灵、神怪,常游走于音符之间,北欧神奇的风光、斯堪的纳维亚郁郁葱葱的森林,也常常是格里格作品带来的想象。

《a小调钢琴协奏曲》《e小调钢琴奏鸣曲》《钢琴抒情曲集》,是格里格留给世界的成功作品,还有具备挪威民族特色的《g小调弦乐四重奏》以及众多的抒情歌曲、抒情小品。民族题材的作品则有歌曲《来自祖国》,钢琴曲《祖国之歌》,《挪威民间生活素描》《挪威农民舞曲》等。

格里格是集作曲家、钢琴家和指挥家于一身的艺术家,是挪威极少数(或许是唯一的)具有世界声望的作曲家。后来的印象主义音乐家也纷纷从他的作品中汲取养分。但在作曲家群落里,也有批评的声音。比如德彪西,认为格里格的作品甜美、感伤,像是“粉红色的糖果”。事实上,有评论认为,德彪西的音乐语言受到了格里格的启发,没有格里格,也就没有德彪西的音乐语言。